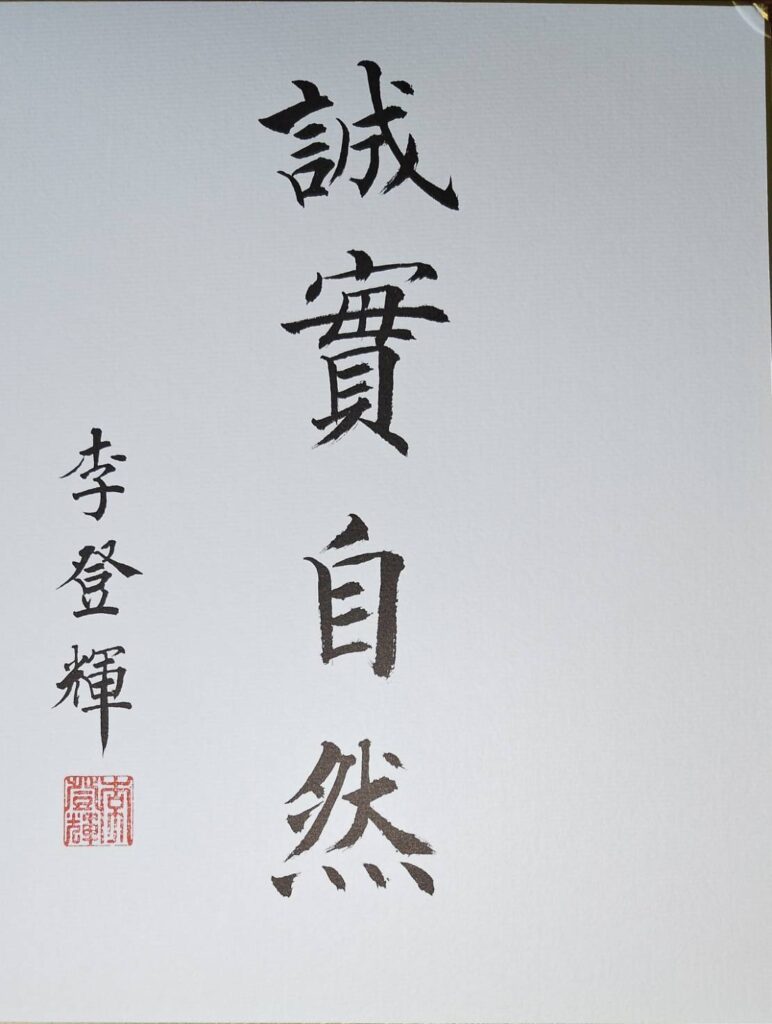

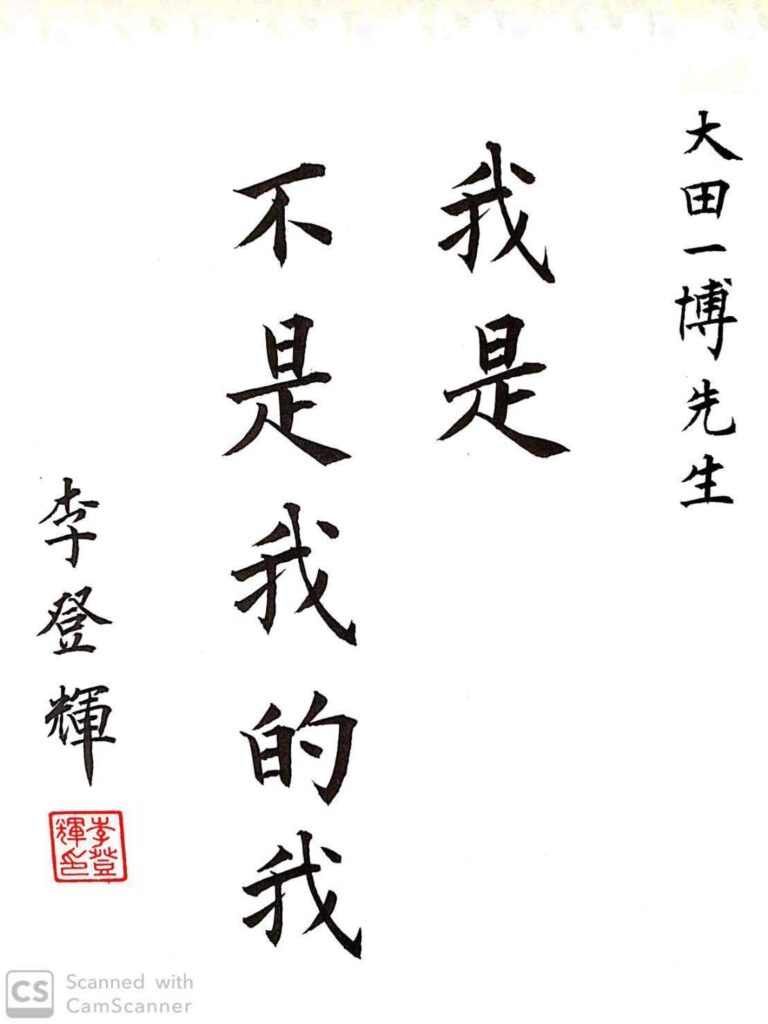

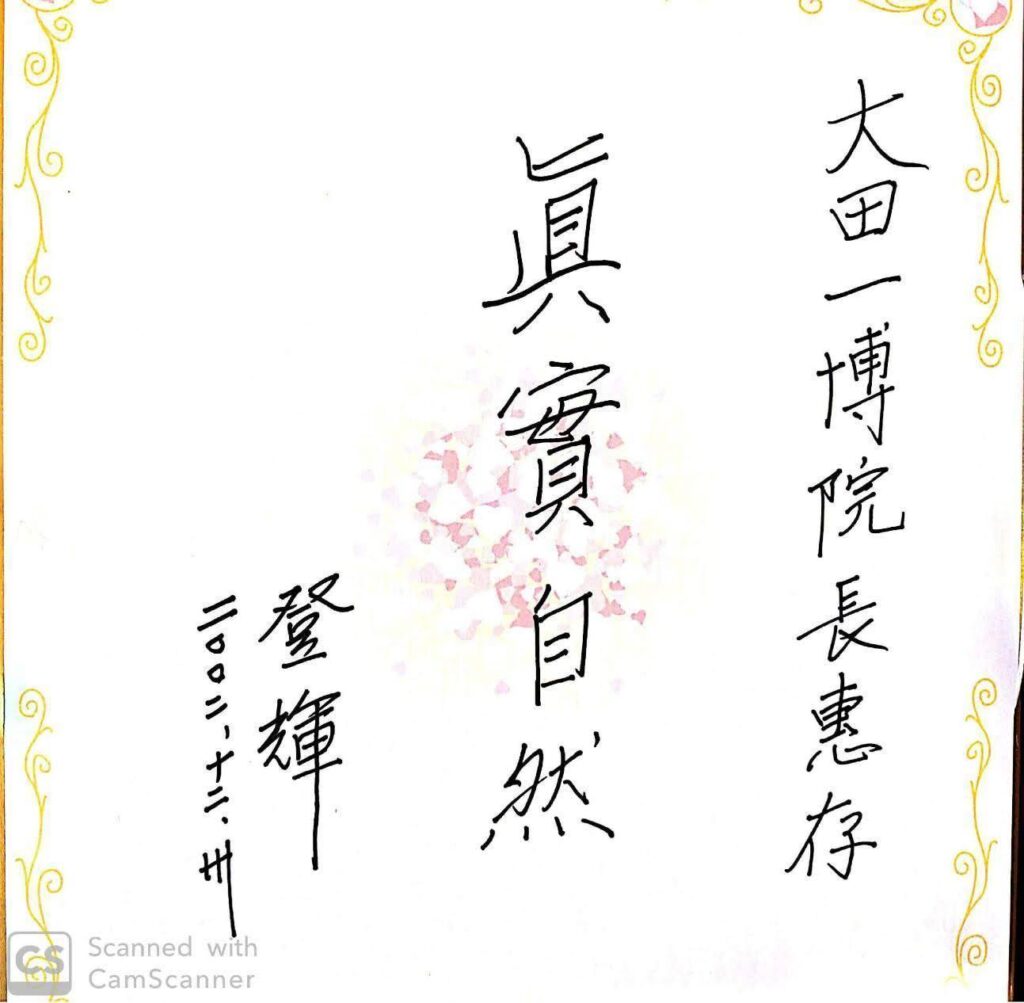

【讀者寄搞】李登輝元総統はご生前、他者に贈られた書の多くに「誠実自然」と揮毫された。しかし、私に贈ってくださったのはただ一つ、「真実自然」であった。

その意図を思索するうちに、そこには深い意味と根拠があることに気づき、その筆致にも重みと深遠な思いが込められていた。「誠実」とは、人間に特有の課題である。ゆえに、仁を崇め、義を重んじ、「人の道」を根本とする儒家の思想においては、誠実は立身処世の準則とされてきた。

しかし、「誠実」は人によって異なり、時代によっても変わりうるものであり、永遠不変の真理ではない。したがって、大自然の万物には「誠実」という観念そのものが存在しない。

人と宇宙の自然万物とを等しく見つめ、共に捉えるときこそ、「真実」の意義が際立つ。すなわち、荘子の「『天地與我並生』(天地と我と共に生まれ)、『萬物與我為一』万物と我と一体なり」との天人合一の思想、「人は地に法り、地は天に法り、天は道に法り、道は自然に法る」という道家の根本理念がそこにある。

自然の宇宙万象には、「成・住・壊・空」という生滅変化の循環があり、常に流転し変化し続けている。人の営みにおいても、肉体には「生・老・病・死」があり、精神には「生・住・異・滅」の過程がある。すべては白雲蒼狗のごとく、移ろいゆくものに他ならない。仏教ではこれを「諸行無常」と呼ぶ。

しかし、この変化し続ける大宇宙において、不可視の奥に、永遠不変の法則性をもった「存在」がある。それは変転するすべての現象の根底にあり、あらゆるものがそこから離れず、秩序と調和の中で生々流転しているのである。この永遠不変の「存在」の真なる姿を、西洋哲学では「Ultimate reality(究極の真実)」と呼び、20世紀の実存主義の代表者であるハイデガーはそれを「存在(Sein)」と名づけた。

日本の京都学派においては、西田幾多郎が「絶対無の場所」としてそれを説き、仏教では「仏性如来」や「究竟涅槃」、老子はそれを「道」と称した。名は異なれど指すものは同じく、玄奥なる真理の門—形而上の哲学が探求する根源—そこに通じている。これらの玄妙至極なる「真実の相」(すなわち実相)は、形なき形、物なき象とも言えるものである。その共通点は、永遠であり、無名にして、素朴であるということ。

「大至無外」(大いなるものは外に極まりなく)、「小至無内」(小さきものは内に窮まりない)。目をもって見ようにも見えず、耳をもって聞こうにも聞こえない——それでいて、かすかに在るかのごとく綿々として絶えず、用いれば尽きることがない。

その存在は言葉で語り尽くすことができず(言語道断)、思考によっても到達し得ない(心行処滅)。まさに老子の言う「『道可道,非恆道』(道の道とすべきは、常の道に非ず)。『名可名,非恆名』(名の名とすべきは、常の名に非ず)」と、響き合う奥深き妙理である。

宗教家たちは、これを万能の神、あるいは「自ずから生まれ、永遠に存するもの」と称する。変化の理を探求する「易の学」において、諸経の首と称される『周易』は、その第一卦において「天の道」を論じる「乾」を掲げる。

乾卦の卦辞である「元・亨・利・貞」は、天道の運行法則を語っており、さらに天道を以て人事を明らかにする道を示している。「元・亨」は、万物の創始とその繁栄を意味し、「利・貞」は、果実の結実と収斂、内に納めることを指す。

これを四季——春は生じ、夏は育ち、秋は収穫し、冬は蓄える——の運行と照応させて、生命の全過程を明晰に説き明かしている。そして『周易』の最後の卦は、「人の道」を象徴する「未済」である。「未済」とは、未だ済まず、つまり未完成を意味する。

この卦は、人の生の結末において、永遠に定論がなく、完結もなく、棺を蓋いてもなお定められぬものだと告げている。人生の旅路を終えたとしても、それは完成された終わりではなく、未完成の終焉にすぎず、同時に新たなる未完成の始まりでもある。

それは老子の「『獨立而不改』(独立して改まらず)、『周行而不殆』(周行して殆うからず)」と言うごとく、揺るぎなく循環し、道を逸れることなく続いてゆくのである。禅宗において説かれる「明心見性」「見性成仏」とは、すなわち宇宙と人生の「真実性」を見抜くことである。

この「真実の相(実相)」を証得した者こそ、仏となることができる。ゆえに『金剛経』には「もし諸相を非相と見るならば、すなわち如来を見る」とある。真の相とは、相にして相にあらず、相無くしてすべての相を含む。すなわち「相而無相、無相而相(相あれども相に非ず、相なくして相を具す)」、これこそ「真空より妙有が生ずる」姿であり、仏法の根本たる原理にほかならない。

「道」は万物を生じ、すべての法は最終的に「道」へと帰する。「真実」とは虚偽でないことであり、「究竟の真実」とはすなわち「道」である。そして「道は自然に法る」という言葉の「自然」とは、耳が音を得て声となり、目が色に触れて形となるような物質的自然を指すのではない。

それは「本来そのままである状態」、すなわち、作為なき「自然なる真実の姿」を意味している。「道」が範とするのは、まさにこの「『自然而然』(自ずから然る)」真の在り方なのである。

ゆえに、儒・仏・道のみならず、日本哲学や西洋哲学においても、人間修養の最高境地は、異なる道を歩みながらも、みなこの「真実自然」へと至る。修行がこの域に達すれば、「心に罣礙(けいげ)無く、罣礙無きがゆえに、恐怖無く」、ついには「顛倒夢想を遠離する」円満なる境地へと到達することができるのである。

老子の理論を精読し、京都学派・西田幾多郎の哲学に師事した李登輝元総統は、まさにパウロの言葉——「今や生きているのは、もはや我にあらず、キリストが我の内に生きているのである」——を体現したかのようである。

敬虔なキリスト者であった李元総統が、私に贈ってくださった墨宝「『我不是我的我』(我は我にあらざる我)(I am not the I that I am)」と「真実自然」は、まるでこう語っているようである——「今、生きているのは、もはや私ではなく、キリストが私の内に生きており、民の願いが常に私の心の中心にある」。

この「『我是不是我的我』(我にあらざる我)」は、密教における「入我」(仏が我が心に入り、仏と一体となる)または「我入」(我が仏の中に入り、仏と一つになる)の思想にも通じる。

ゆえに李元総統は、老子の「一を執りて以て天下の牧となす」の理念を体得し、「『反者道之動』(反は道の動なり)、『弱者道之用』(弱は道の用なり)」という原則を根幹に据え、「『知雄守雌』(雄を知りて雌を守り)、『知白守黑』(白を知りて黒を守り)、『知榮守辱』(栄を知りて辱を守る)」という逆説の知恵を用いた。

まずは自我の執着を空じ(空我執)、さらに法への執着すらも空じ(空法執)、己を赤子に等しい無垢の心へと還元し、樸(すなお)に帰り、無極の境地へと回帰する。心の本性を清め、「真空」なる状態、または西田哲学が説いた「絶対無の場所」へと至らしめた。

その結果、たとえ逆境の中にあっても、万物を包容し、万民を統べることができた。それは「『真空生妙有』(真空より妙有が生ずる)」という般若の大智慧によるものであり、「『無為無不為』(無為にして為さざる無し)」という雷霆のごとき力をもって現れるものであった。

彼はこの「真実自然」——天と人とが一体となる戦略的高み——に立脚して、政界を自由自在に駆け巡り、落ち着きと霊妙なる感応をもって、時代の潮流を掌中に収め、風雲を巻き起こしたのである。李登輝先生は総統に就任された後、泰然自若として段階を踏みつつ、数千年にわたり「醤缸文化」の濁流に沈んでいた「法統(正統な法の伝承)」を拾い上げ、濁を排し清を揚げ、「『脱古改新』古を脱ぎて新に改む」姿勢をもって、台湾をまるで脱皮したかのように、血を流さぬ「静かな革命」を完成させた。

数千年の歴史を有する華人世界において、自由と民主を兼ね備えた「王道の楽土」を切り拓いたという意味では、史上未曾有の偉業である。しかし、深く根を張った既得権益層はこれを恨み、さらに「醤缸文化」の余臭が今なお残り、その遺霊は未だ消えずにさまよう。そのため、李元総統の輝かしい功績は、光芒万丈でありながらも、皮肉にも、その最大の恩恵を受けたはず李元総統の祖国・台湾において、微かな塵埃を浮かべているかのようである。

イエスはこう言った——「預言者が尊ばれぬのは、ただその故郷とその家においてである」。老子もまた、粗末な衣の下に宝玉を抱く聖人が、しばしば知音を得難く、「ただ知ること無きがゆえに、我を知らざるなり」と嘆いた。その思いは「我を知る者は稀なり、ゆえに我を貴しとす」(老子の言葉)という感慨に通じる。

私にとって幸運であったのは、この「Philosopher King(哲人王)」たる李登輝元総統より、格別のご高覧を賜り、筆の重みと深き思いを込めた玄妙なる金言を、自らの手で贈ってくださったことである。その中に秘められた般若の大智恵は、まさに私の生涯の指針であり、家宝として代々伝え、決して忘れることのないものである。

『聖書』にはこう記されている。モーセがユダヤの民を率いてエジプトを脱出したとき、神が顕現し、モーセが「あなたは誰ですか」と問うた。神は答えた——「我は我なり(I am who I am)」。これは、「私は自ら生じ、始めより常に存在している永遠の存在である」という意味である。

この「自生者」とは、西洋哲学者デカルト(R. Descartes)が唱えた「自因」——すなわち「自らの存在の原因は自らにあるもの」——にほかならない。「自因」は神または永遠の存在の第一条件であり、それ以外のすべては「他因」に属する。「自因」はただ一つしか存在せず、キリスト教世界ではそれを「神」と呼び、老子においてはそれが「道」であり、「自然」なのである。

2025年7月4日

太田一博 寄稿